Soya : le président chinois Xi Jinping supplante Donald Trump

Entre les États-Unis et la Chine, le président chinois détient une carte maîtresse : le soya. Cela aura des répercussions au Québec.

Auteurs de contenu

« Les Chinois ont appris de la première guerre commerciale du président Donald Trump et ils se sont juré qu’ils ne se feraient pas prendre deux fois. Ils ont besoin d’un partenaire fiable pour s’approvisionner en soya et nourrir plus d’un milliard d’habitants », dit Jean-Philippe Boucher, agronome et fondateur du site web d’analyse en commercialisation de produits agricoles Grainwiz.

Les producteurs américains exportent la moitié de leurs récoltes de soya dans le monde, mais la part du lion revient à la Chine. Celle-ci achète la moitié de ces exportations. Les céréaliculteurs américains exportent annuellement entre 25 et 35 millions de tonnes métriques (tm) de fèves soya vers l’Empire du Milieu et ils engrangent entre 12 et 18 milliards $ US.

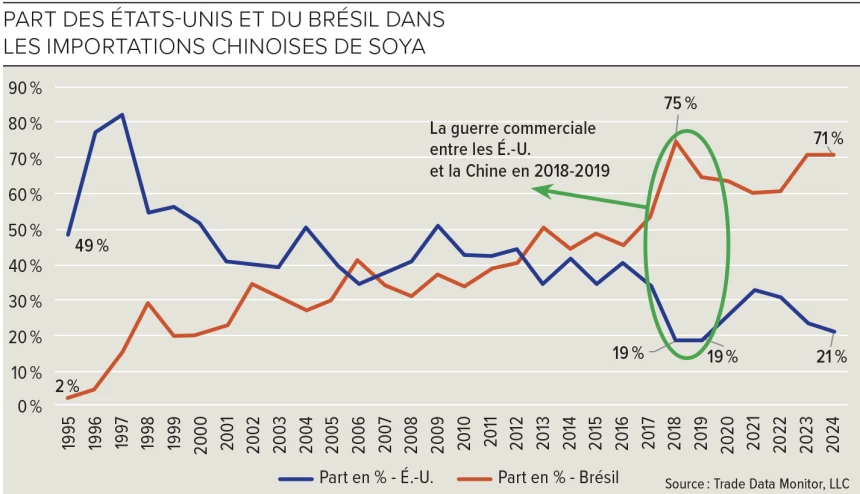

Durant la première guerre tarifaire déclenchée par le président Donald Trump durant son premier mandat, les exportations et les revenus provenant du soya vendu à la Chine ont fondu de plus de la moitié en 2018 et 2019. L’occupant de la Maison-Blanche a dû sortir son chéquier à hauteur de 28 milliards $ US pour dédommager les agriculteurs américains, une aide allouée principalement aux producteurs de soya.

Dès son retour à la Maison-Blanche en janvier dernier, Donald Trump a relancé sa guerre tarifaire de plus belle avec la Chine. Sur toile de fond, les deux puissances économiques et militaires mondiales se disputent la première place pour dominer la planète. Que ce soit sur la production et le commerce de terres rares, de voitures électriques, d’intelligence artificielle, d’énergies vertes comme les éoliennes ou les panneaux solaires, le président chinois semble toujours avoir un coup d’avance sur son homologue américain.

La Chine mise sur le Brésil

En date du 22 octobre 2025, les Chinois n’avaient toujours pas acheté un seul bateau de soya américain depuis des mois alors que les moissonneuses-batteuses sillonnent le Midwest et que les silos se remplissent. La raison : Pékin s’est tourné vers le Brésil. Depuis 2018, le géant vert sud-américain a considérablement augmenté sa production de soya et produit aujourd’hui 40 % de la production mondiale. Le pays comble aujourd’hui 70 % des importations de soya de la Chine alors que les États-Unis ont été relayés au second plan, avec une part de marché de moins de 20 % durant le mandat Trump 1.0.

« Les producteurs de soya brésiliens bénéficient du marché chinois, parce que le Brésil n’est pas en guerre commerciale avec la Chine », constate Dr Joana Colussi, ex-journaliste brésilienne et aujourd’hui agroéconomiste à l’University of Perdue, en Indiana aux États-Unis.

La Chine a aussi investi dans des ports au Brésil, explique-t-elle, et considère aussi financer des projets à long terme dans le réseau ferroviaire et routier, car le transport du grain dans le pays demeure problématique.

En plus de s’approvisionner au Brésil, la Chine s’est tournée vers le pays voisin, l’Argentine. « Il est possible que ces deux pays d’Amérique latine suffisent à combler la demande chinoise en soya cette année », ajoute Dr Joana Colussi.

Une aide controversée au président à la tronçonneuse

À la fin septembre dernier, l’Argentine a vendu 10 bateaux remplis de soya à la Chine, après que Buenos Aires a temporairement levé les taxes sur les exportations agricoles du pays. La vente de 650 000 tm s’est réalisée au moment où, normalement chaque automne, la Chine commence à acheter du soya américain.

Cette vente survient alors que le président américain entérine un plan de sauvetage de l’économie argentine dirigé par le président Javier Milei. Ce dernier s’est fait connaître lors d’un voyage à Washington en février dernier peu après l’arrivée de D. Trump à la Maison-Blanche, en offrant une vraie tronçonneuse à Elon Musk, l’homme désigné par Donald Trump pour démanteler l’état fédéral américain, durant une conférence politique conservatrice américaine.

Depuis son arrivée au pouvoir en Argentine en décembre 2023, Javier Milei, un libertarien, enfant chéri du mouvement MAGA américain, a adopté des mesures draconiennes pour relancer l’économie du pays, combattre une inflation endémique et sabrer l’État « à la tronçonneuse » en licenciant plus de 50 000 fonctionnaires. Mais le président argentin peine à rembourser la dette souveraine du pays.

Le plan de sauvetage de l’administration Trump consiste en l’octroi d’un prêt de 20 milliards $ sans intérêt de la Banque fédérale américaine à la Banque centrale de l’Argentine. Il vise à rembourser cette dette souveraine au moment où Javier Milei fait face à des élections de mi-mandat à la fin du mois d’octobre que l’opposition pourrait remporter.

En entrevue télévisée, le rédacteur aux États-Unis du Financial Time, Edward Luce, croit que ce plan de sauvetage vise à sauver « le modèle libertarien », parce que de nombreux fonds spéculatifs, près de la Maison-Blanche, ont misé sur le succès de Javier Milei.

« Qu’est-ce qu’il y a pour moi ? demande dans la même entrevue Scott Brown, un producteur de soya de l’Arkansas. Pour protéger des fonds spéculatifs, le président prête de l’argent à un pays qui concurrence nos ventes de soya en Chine et qui, en plus, n’est pas solvable. »

L’Argentine détient le triste record d’avoir été en défaut de paiement de sa dette souveraine auprès des grands prêteurs internationaux dont le Fonds monétaire international (FMI) à neuf reprises. Ce plan de sauvetage à l’Argentine survient alors que les agriculteurs américains crient à l’aide.

Un plan de sauvetage pour les producteurs américains?

« Les producteurs ont un très gros problème de fonds de roulement. Je perds 2,00 $/boisseau ou 100,00 $ par acre de soya et j’essuie des pertes aussi dans le maïs et le blé parce que les prix sont déprimés alors que je dois payer les dépenses d’engrais, de semences, de machinerie, et d’intérêts qui explosent », raconte dans une entrevue télévisée Chris Gibbs, un producteur de 500 acres de grandes cultures et de bœufs en Ohio.

L’administration Trump considère distribuer une aide de plus de 10 milliards $ US aux agriculteurs en puisant dans les revenus procurés par les tarifs, une somme qui totalise 122 milliards $ US de janvier à juillet cette année, rapporte le Peterson Institute For International Economic.

Il n’est pas clair comment cette aide pourrait être acheminée alors que le gouvernement fédéral, dont le Département américain de l’agriculture (USDA), est fermé depuis le 1er octobre, parce que le Congrès à Washington ne s’entend pas pour voter un budget.

Ce plan de sauvetage est « ridicule », selon Chris Gibbs, qui explique pourquoi : « De nombreuses pièces d’équipements de machinerie agricole proviennent de l’étranger. J’avais besoin d’une chaîne pour mon semoir John Deere. Elle est fabriquée en Chine. Je paye donc un tarif sur cette chaîne, parce que mon importateur John Deere a payé ce tarif au trésor américain. Le président va donc prendre mon argent et me le donner en l’appelant “un plan de sauvetage”. C’est… comique! »

Comme beaucoup de producteurs américains, ce dernier dit vouloir miser sur le commerce et non l’aide gouvernementale « Trade not aid » pour gagner son pain. Cette aide du président Trump ne réglera pas le problème de fond, estime Aaron Lehman, président de l’Iowa Farmers Union. « Les relations commerciales se bâtissent sur de bonnes transactions négociées de bonne foi. On a perdu des acheteurs qui ne sont jamais revenus », dit-il.

Le président américain prévoit rencontrer son homologue chinois Xi Jinping en Corée du Sud à la fin du mois d’octobre au Forum de coopération économique Asie-Pacifique.

Selon Jean-Philippe Boucher, cette guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine touchera les producteurs de soya québécois. « Pour le moment, les producteurs québécois touchent 500,00 $/tm sur le marché local, mais si les silos américains ne se vident pas à moyen terme et qu’en 2026 les producteurs américains engrangent une autre bonne récolte, il y aura un énorme surplus qui va plomber les prix et on va écoper », prédit-il.